筆算のくり上がりの小さい数字は書かせない方がいい!?

ブログFROM 笠井伸春

妻が小学3年生の娘に学校の宿題を教えていた時の話。

「暗算できんで・・・筆算のとき、いまだに小さく数字書いてるし。昨日は書かずに計算する方法を教えたんやけど、、」

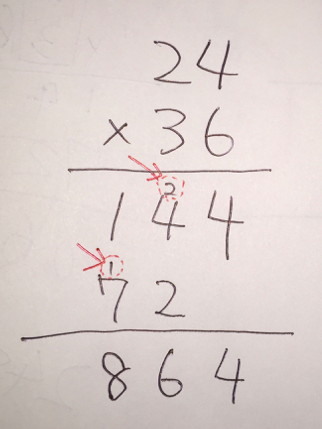

小さい数字とはくり上がりの数のことです↓

僕「書けばいいやん。学校ではそう習ってるし」

妻「え、そうなの?」

あなたはどう思いますか?

僕は書けばいいと思います。

このことには賛否あって、

確かに書かせない算数の塾が多いです。

そのねらいは、

・暗算の力をつけるため

・大きめ数を書いてしまうと桁をずらして書いてしまうことがある(文字だとわかりにくいですね・・・)

「書かせる」か「書かせない」か、

目的によってはどっちも正しいと言えます。

で、僕は「どちらでもいい」か「書かせる」派です。

学校ではずっと書かせるので、「書いちゃダメ」ということ子どもは混乱するかもしれません。

書いて計算しても全然問題ありません。

なぜなら・・・

計算に慣れてくると、「1」とかは書くのが面倒になって自然に書かないようになることもあるし、、

学年が上がっていき、算数から数学になっていくと、文字の計算が増えてきます。

さらに学年が上がっていくともっと抽象的になっていきます。

高校以上では数学で暗算の力を使うことはあまりなくなります。

むしろ、面倒な計算をさけて工夫するのが数学を学ぶ目的とも言えますから。

意外かもしれませんが、高校数学を教えているトップ講師にも算数の計算は遅い人も多いです。

もちろん、正しい答えを出せる算数の計算力は必要です。

でも、暗算の力は数学ではあまり関係がなくなっていくんですね。

「暗算の力をつけることが目的だ」というなら話は別ですが、

高校~大学への基礎力をつけるのが目的なら、気にしなくていいでしょう。

以上、参考になれば幸いです。

笠井伸春

>> 笠井伸春ブログ一覧 <<

◆執筆者紹介

笠井伸春

家庭教師のオアシス代表

ふくい家庭教師ナビ(カテナビ)主宰

単に目先の点数を上げることだけではなく、自信につなげ、いかに生徒が自分から学習できるようになるか、自立した学習が身に付くようなサポートを目指す。

高校入試対策のため勉強方法を教えた中学生が、高校でも実践し伸びていることを知り

「1回のテストのために得た知識はテストが終わったら価値がなくなるけど、一度身につけた勉強方法はその先もずっと使える能力なんじゃないか?」

と考え、勉強のやり方を教える家庭教師のチームを作る。

主眼にしているのは、

- 能力に関係なく学習効果の高い勉強方法を身につけてもらうこと

- 成果につなげるため、家庭教師の授業がない日でも効果的な家庭学習が自分でできるようになること