過去問っていつからどれくらいやればいいですか?

ブログ

「過去問っていつからどれくらいやればいいですか?」

という質問が高3生からありました。

これは講師によって考えがかなり違いますが、僕の考えをシェアしたいと思います。

大学受験の場合、1日1科目以上

9月以降1日1科目ペースで進めるのが一つの理想。(時間のある土日はもっとやりたい)

なぜかというと、1日1つペースだと残り100日として100回過去問の実践練習ができるからです。

なぜ、過去問がそれほど大事かは、今まで何度も言ってきました。

一言で言えば、そのテストで合格点を出すことが目標だからです。

直前だけとか、過去問不足の子が多いのですが、それは野球でいうと、素振りやキャッチボールばかり頑張っていて、いきなり試合に出るようなもの。

実戦経験を多く積んできたチームには勝てないでしょう。

※ただし、目標の入試基本レベルのインプットが終わっていない場合は、仕方なく過去問を遅らせることもあります。残りの時間とのバランスですね。

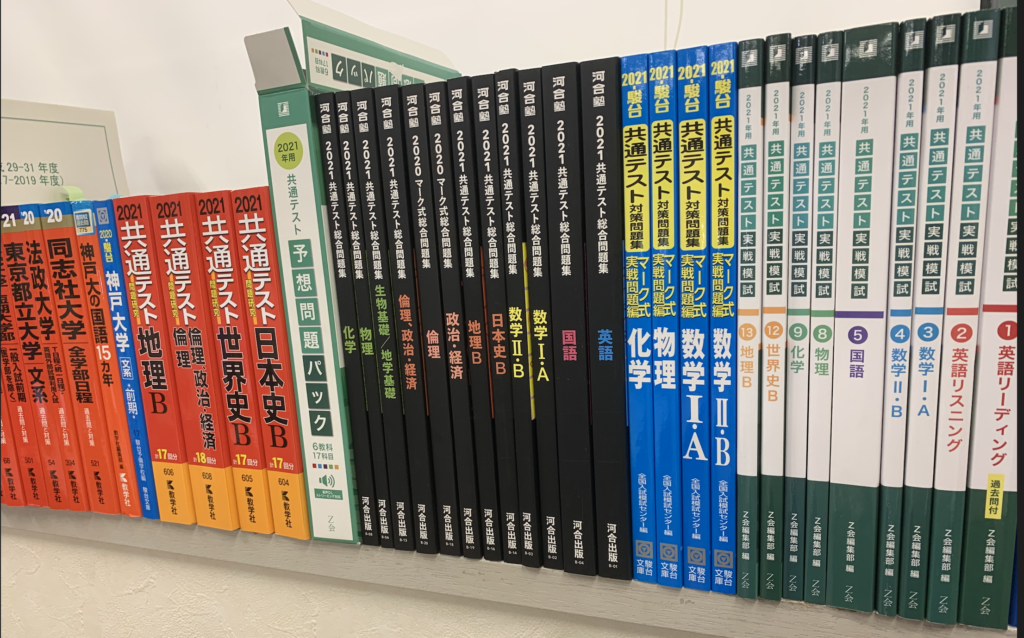

何の過去問をするか?レベルを合わせる

過去問といえばまずは赤本ですが、現役生はまだ合格点を取れない人がほとんどだと思います。

だから、志望より簡単な問題の大学から取り組むのがオススメ。

関関同立志望なら、産近甲龍など今なら受かるかなという大学からやっていき、合格点を取れることを確認しておくのも良いでしょう。

直すのに時間がかかりすぎるレベルではなく、65%以上取れるくらいのを選ぶと良いでしょう。

高校入試(中3生)なら1日1教科

中学生でも上を目指すなら、1日1つはやりたいですね。

過去問は、今は高校入試でなく、習ったところまでの確認テストや学力診断テストでいいでしょう。

福井新聞模擬テストの過去問もいいですね。書店で買えるのでオススメです。

問題集に逃げないこと。点数にこだわる

過去問、過去問と口を酸っぱくしていうことが多々あります。

というのも、過去問から逃げる子が多いから。

過去問をやると、点数が出る =(現時点での)合否がだいたいわかる

これに立ち向かうメンタルがあるかどうか。

でも、これは逆に大きなメリットがありますよ。

得点は記録していってもらっていますが、その記録を見れば、受験校選びの最大の判断材料になるからです。

記録がたまっていくと、模擬テストより信頼できるデータと言えます。

また、自分の得点に意識が向かうようになるので、次はより取れるようになろう、と思えるので、復習の質も上がることにつながります。

友だち追加でブログ更新情報お知らせします。

▼ リンク

家庭教師のオアシス コースの案内(学生講師・プロ家庭教師が選べる)

オアシスの中学個別ゼミ(学習塾)

オアシスの高校個別ゼミ(学習塾)

◆執筆者紹介

笠井伸春

個別指導塾・家庭教師のオアシス 代表

ふくい家庭教師ナビ(カテナビ)主宰

単に目先の点数を上げることだけではなく、自信につなげ、いかに生徒が自分から学習できるようになるか、自立した学習が身に付くようなサポートを目指す。高校入試対策のため勉強方法を教えた中学生が、高校でも実践し伸びていることを知り、「1回のテストのために得た知識はテストが終わったら価値がなくなるけど、一度身につけた勉強方法はその先もずっと使える、価値の高いスキルなんじゃないか?」と考え、勉強のやり方を教える家庭教師のチームを作る。

主眼にしているのは、

- 「できる」を実体験してもらい、自信と前向きさを身につけてもらうこと

- 能力に関係なく学習効果の高い勉強方法を身につけてもらうこと

下記の公式LINEアカウントを追加していただくと、ブログ更新情報を通知します。また、1対1トークもできるようになります。お問合せ、ご見学、無料体験、入会のご相談などお気軽にどうぞ。 家庭教師・個別指導塾オアシス公式LINE ID: @cim4849p