【学力診断テスト対策】過去問ばかりやりすぎ?【過去問 vs 問題集】

ブログ

中学3年生がもっとも気にする学力診断テストが近づいてきました。

今年は、11月9日(火)・10日(水)です。(中1, 2年生は同じ日に確認テスト)

先生から学診は大事だよーと言われていると思います。

では、どうやって対策したらいいと思います?

過去問ばかりやりすぎ?

たしか昨年のことですが、ある親御さんからこういう質問がありました。

「学診前に学校から大量のプリントが課題に出されていて、これが全部過去問みたいです。

頑張ってやっているようですが、教科書ワークとかの方が身になるような気がします。どう思われますか?」

いろいろ勉強法を調べられている方で、ある意味でするどい指摘だと思いました。

過去問ばかりやりすぎじゃないかと。もっと違うことに時間を使うべきじゃないかと。

(※ここでいう過去問とは、入試ではなく、福井の中学生が受ける確認テストや学力診断テストのことです)

これと同じことを、勉強を教えている講師からされることもあります。

ところが、結論からいいますと、過去問中心の勉強が正解です。

過去問を「正しいやり方で」「いっぱいやるほど」成績は上がる、ということになります。問題は、やり方ですね。

説明しますね。

あらゆるテスト対策で土台になるのが過去問

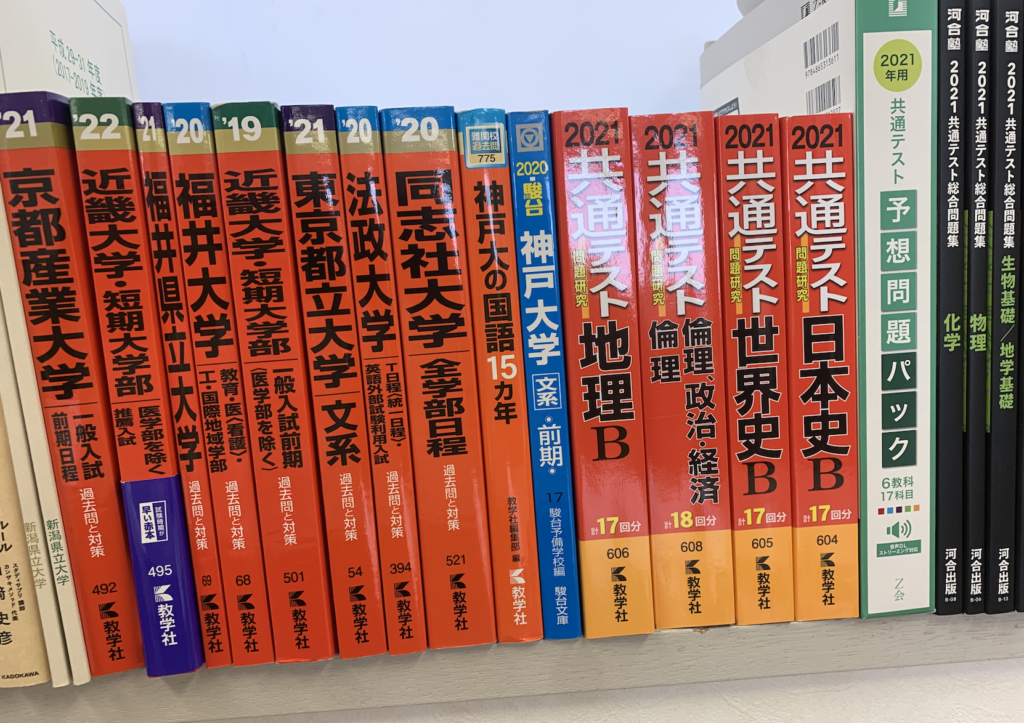

大学入試でも、高校入試でも、中学入試でも、英検でも、学診でも、確認テストでも、

あらゆるテスト対策でまず土台にすべきは過去問です。

過去問に触れずにやみくもにいろんな問題集に時間を使うのは、オススメできません。

なぜかというと、自分のやるべき課題をわかっていないままなので、必要でないことにもムダな時間を使ってしまうことになりがちだからです。

過去問が安定して取れるようになること=ゴールなんですから。

過去問をやらずに問題集ばかりやっているのは、ゴールの方向を見ないで、とりあえず走っているようなものです。

運がよければ、まっすぐゴールに行くこともあるでしょうが、だいたいはムダに走る距離が増えることになります。

過去問やらなさすぎになってないか

多くの生徒は、「まだ基礎ができていないから」「まだ過去問は早いから」という気持ちから、学校のワークが終わってから、つまりテスト直前でしか過去問をしません。

こんな感じになっていませんか?

宿題だからと基本問題集を1回こなす

↓

テスト直前になって宿題の対策プリント(過去問)1、2回分解くかどうか

↓

はい、本番

これが多数派です。人と同じことをしていて同じような結果になるのは当たり前のことです。

上位層はテストの前に過去問を5年分くらいはやっていたりします。こちらは少数派。

頭がいい上位層だから早く過去問に入れる?

それは行動と結果が逆。持っているものが同じでも、過去問に早く入って5年分取り組むことをやってきた結果、上位になっていると言えます。

ただし、やり方には注意が必要です。

正しいやり方とは

やればいい、というものではないです。

こんな風なやり方では意味がありません。

- 丸付けして答えを写して終わり

- わからない問題を放っておく

- 解説を読んだり調べたりしない

直しをしなければ、次にできる問題が増えないままなので、勉強したとは言えないですよね。

正しいやり方とは、

- 時間配分を気にしながら解くことで時間配分を身につける

- 解説わからないところは、チェックして質問して解消していく

- 自分の弱点を見つける → 問題集のどこをやるべきか知る。どの教科に力を入れるべきかの参考に

- きちんと採点する→ 直しや問題集をやった後で点数の伸びをはかる

過去問 vs 問題集ではなく、過去問と復習のサイクル

つまり、最初の質問にもどると、過去問と問題集どちらが正解とかはない、ということですね。

一通り学習したら、過去問を解いてみること。

その中で、必要な勉強が何かをつかんで、そこを中心に問題集で復習するのが効率の良い勉強法です。

で、また過去問。そして気づいた弱点や必要に感じたところを中心に問題集で復習。

このサイクルに入るために、予習したり、宿題になくても早めに問題集の基礎レベルを1周しておくことをオススメしています。

以上、正しく過去問をやれば伸びますよ、という話でした。

追伸 入試特訓講習 後期受講生募集中!

後期、若干名受講生を募集します。前期の途中参加もご相談ください。

内容は、志望校に合わせた過去問演習です。笠井が一人一人の答案を1枚1枚チェックして、直しと解説・勉強のアドバイスをします。